東大寺で行われるお水取り(修二会)は、奈良時代から1275年もの間一度も途絶えることなく続けられている法会です。

今回は、奈良に春を呼ぶ一大イベント「東大寺のお水取り」についてご紹介します。

東大寺のお水取りとは?

奈良に春を呼ぶ、東大寺二月堂のお水取り。

正式には『修二会』といいます。

修二会とは、修二月会のことで、仏の供養をする法要のことです。

もとは陰暦2月に行われる法会だったので、修二会と呼ばれるようになりました。

東大寺二月堂の本尊は、絶対の秘仏とされる「十一面観音菩薩」です。

その観音菩薩の前で、東大寺の僧侶がこの1年の罪を悔い改め、国家安泰と人々の幸福を祈るものです。

修二会は、長谷寺、新薬師堂、法隆寺でも行われていますが、何といっても盛大なのは、この東大寺の修二会です!

代表的な行の一部の名をとって、通称「お水取り」と呼ばれ、その名が広く知られています。

水と火の荘厳なる祭典は、奈良の一大イベントとなっています。

東大寺のお水取りの歴史

東大寺の僧・実忠和尚が、笠置山の「龍穴」と呼ばれる洞窟で菩薩たちの修行を目の当たりにし、その行法を取り入れて「修二会」を始めたのが起源とされています。

この修二会の道場として建立されたのが、二月堂です。

二月堂はその後、火災で焼失し江戸時代に再建されましたが、不思議なことにお水取りの儀式だけは一度も中断することなく行われてきました。

こうして、1275年にわたり連綿と受け継がれてきたお水取りは、春を呼ぶ行事として今も多くの人々に親しまれています。

2026年 東大寺のお水取りの日程・開催時間など

東大寺のお水取りは、

3月1日(日)~14日(土)の14日間行われます。

行事の簡単な情報をまとめました。

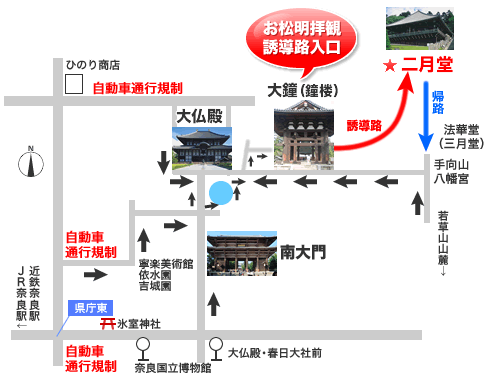

▼会場の地図はこちらです。

日時別の混雑状況

東大寺のお水取りは、日や時間帯によって混み具合が変わります。

混雑日時

例年最も混雑するのは、大きな籠松明が上がる12日です。

お松明は19:30から始まりますが、1時間以上前から多くの人が集まり始め、会場は大変混み合います。

特に18:00頃には誘導路が「大鐘」広場まで人でいっぱいになり、広場内には入場制限がかかることもあります。

広場の収容人数は3,000〜4,000人ほどですので、確実に入場したい場合は2時間前までの到着をおすすめします。

また、12日以外でも週末(土日)は多くの人で賑わい、混雑しやすくなります。

閑散日時

ゆっくりとお松明を楽しみたい方には、11日までの平日がおすすめです。

平日でも十分に見応えがあり、比較的落ち着いた雰囲気の中で見ることができます。

お松明は19:00から始まりますが、少なくとも1時間前には会場に到着 しておくと安心です。

雨天時の場合は?

雨天決行です。お天気によっては雨具を持って行きましょう!

東大寺のお水取りの行事日程

東大寺二月堂で行われるお水取り(修二会)は、毎年3月1日〜14日までの2週間にわたる伝統行事です。

期間中には、下記のようにさまざまな行法が行われます。

| 日程 | 主な行法 |

|---|---|

| 3月5日・12日 | 神名帳・過去帳の朗読 |

| 3月5日・7日・12日・14日 | 数取り懺悔(三千編礼拝) |

| 3月5日~7日、12日~14日 | 走りの行法 |

| 3月12日~14日 | 達陀の妙法 |

| 3月13日 | お水取り |

| 3月1日~14日(毎日) | お松明 |

その「お水取り」と「お松明」の日程の詳細を、以下にまとめました。

火の儀式「お松明」の日程

期間中は雨の日でも休むことなく毎晩、二月堂の舞台に10本の松明が次々と上がります。

お松明の火の粉を浴びると無病息災・厄除けになるといわれています。

日によって時間や松明の本数、所要時間が異なります。

| 日程 | 開始時間 | 松明の本数 | 所要時間 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 通常日 (3月12日・14日を除く) | 19:00〜 | 10本 | 約20分 | 通常の規模で行われる |

| 3月12日 | 19:30〜 | 11本 | 約45分 | 翌未明の「お水取り」に備えた特別な夜。 大きな「籠松明」を使用し、最も混雑する。 |

| 3月14日 | 18:30〜 | 10本 | 約10分 | 最終日。10本の松明が横一列で連続点火され、短時間で終了する |

水の儀式「お水取り」の日程

修二会の期間中、お水取りは3月13日深夜(午前1時過ぎ)に1度だけ行われます。

この儀式では、観音さまにお供えする一年分の「お香水」を、二月堂下の井戸「若狭井」から汲み上げます。

汲み上げられたお香水は堂内で供えられた後、3月18日の法要で参拝者にも分け与えられます。

東大寺のお水取りの見どころは?

東大寺二月堂で行われる修二会の中でも、とくに広く知られているのが「籠松明」と「お水取り」です。

毎年、この二つの行事を一目見ようと、深夜にもかかわらず2〜3万人もの参拝者が訪れます。

ここでは、そんな東大寺のお水取りの主な見どころをご紹介します。

3月12日の「籠松明」

火の行事のクライマックスとなるのが3月12日です。

期間中は毎日10本の松明が焚かれますが、この日は特別に長さ約8メートル・直径約70センチ・重さ約70キロの大きな籠松明11本が登場します。

連行衆によって東大寺二月堂の回廊舞台で力強く振り回される姿は圧巻です!

舞台から舞い落ちる火の粉は滝のように流れ落ち、無病息災や厄除けを願う人々がその火の粉を浴びようと集まります。

燃えカスをお守りとして持ち帰る風習もあり、参拝者が火の粉を拾う光景も見どころの一つです。

壮観な炎の舞が夜空を焦がすこの瞬間は、修二会を象徴するハイライトと言えるでしょう。

神秘的な「お水取り」

豪快な火の行事が終わると、続いて深夜午前1時過ぎから、静寂と神秘に包まれた水の儀式「お水取り」が始まります。

咒師を先頭に、7人の連行衆が列をなし、奏楽の響きとともに本尊・観音さまにお供えする一年分の「お香水」を汲みに、二月堂の下にある井戸「若狭井」へ向かいます。

この儀式は、天平時代に「若狭の遠敷明神の神通力によって霊水が湧いた」という伝承に由来します。

儀式の行われる井戸は「閼伽井屋」の中にあり、関係者以外は立ち入ることのできない神聖な場所です。

一行は井戸と二月堂の間を3往復し、汲み上げたお香水はまず堂内に納められ、3月18日の法要で参拝者にも分け与えられます。

お水取りの終了は「奈良に春を告げる合図」とも言われ、人々に親しまれています。

達陀の妙法

お水取りの後には、火を用いた浄化の行法「達陀の妙法」が行われます。

3月12日〜14日の3日間、連行衆が大松明を手に堂内を勢いよく駆け回り、火によってあらゆる穢れを祓う壮観な儀式です。

達陀で使用された達陀帽は、幼児にかぶせると健やかに育つといわれ、15日の二月堂は、多くの親子連れで賑わいます。

12日「籠松明」を確実に見るには?

「籠松明」は19時30分ごろから始まり、約45分間続きます。

これを確実に楽しむには、早めの行動と適切な場所選びが鍵です。

見学する場所

籠松明を見る場所には2つあります。

①二月堂前の広場

3000〜4000人が立ち見できます。二月堂前の広場は、籠松明を近い場所で見られます。

松明の所要時間は約45分間ありますが、この間に交代で観覧することになります。

そのため、実際に最前列で観覧できる時間は、わずか5分ほどになります。

12日は来場者が多いので、混雑によるトラブルを回避するために、二月堂まで行きつくための順路が決められています。

その順路というのは、下の地図を参考にして下さい。

「大鐘」の広場から、誘導路へ入ります。

「大仏殿」の入口前付近から案内板が立っていますので、その案内板に従って進むと良いでょう。

籠松明の開始は19:30ですが、毎年18:00頃には誘導路まで満員になるようです。

遅くても16:00〜17:00前までには誘導路に並びましょう。

奈良の3月は夜間5度以下まで冷え込むため、防寒着、カイロ、温かい飲み物を用意してお出かけして下さいね。

②第二拝観席

200mほど離れていて立ち見です。この第2拝観席は、広場に入りきれなかった方達が誘導される場所でもあります。

200mも距離があるため、ここからお松明を見るためには双眼鏡が必要になります。

なお、唯一カメラの三脚が許された場所でもありますので、撮影メインで訪れる方は迷わずこちらの第2拝観席へ行きましょう。

第2拝観席の場所へは、二階堂裏参道を進んでいきます。

位置は、大仏殿の裏側、北東の方角になります。

東大寺のお水取りのお土産といえば

お水取りの椿菓子

出典;https://www.travel.co.jp

東大寺のお水取りの定番お土産といえば、色鮮やかな「椿菓子」です。

修二会で僧侶が作る紙の椿を模した和菓子で、奈良市内の和菓子店で期間限定販売されます。

椿菓子の由来

二月堂近くの開山堂に立つ古木「良弁椿」をイメージしたお菓子で、各店が独自の製法と水取りにちなんだ名前で提供します。

春の訪れを感じさせる美しい銘菓として人気です。

購入のコツ

お水取り期間中は奈良市内の和菓子屋を訪れ、もしお時間があれば複数店を回って違いを楽しんでみてください。

お店によってそれぞれ製法が異なり、商品名も店ごとに、それぞれお水取りにちなんだ名前が付けられています。

期間限定の新鮮な椿菓子は、お土産にぴったりですね。

アクセス・駐車場について

東大寺二月堂へのアクセス方法についてご紹介します。

電車・バスの場合

東大寺二月堂へのアクセスは、「奈良駅」を起点に、バスや徒歩が最も効率的です。

お水取り期間中は混雑が予想されるため、早めの移動を心がけましょう。

| 起点 | ルート詳細 | 所要時間 | 下車後 |

|---|---|---|---|

| JR・近鉄「奈良駅」 | 市内循環バスに乗車 → 「東大寺大仏殿・春日大社前」下車 | バス7〜10分 | 徒歩10〜15分(東大寺大仏殿経由で二月堂へ) |

| 近鉄「奈良駅」 | ぐるっとバス(大宮通・奈良公園ルート)→ 「大仏殿前駐車場」下車 | バス10分 | 徒歩5分(東大寺境内から二月堂へ) |

| 近鉄「奈良駅」 | 徒歩のみ | 徒歩25分 | 東大寺大仏殿前から北上し、二月堂へ |

バス乗車ポイント

- JR奈良駅東口2番のりばから「市内循環外回り」を利用

- 土日祝は「手向山八幡宮・二月堂前」停留所も運行(10〜17時限定)

車の場合(駐車場について)

会場である東大寺には、専用駐車場がありません。

お水取りが行われる3月12日は、交通規制もかかり、道路が大変混み合うため、車で参加する方は駐車場を見つからない方も多くいるようです。

また帰りも一斉に同じ時間帯に帰る人が多いため、混雑や渋滞は免れませんので、出来る限り交通機関を利用するのがおすすめです。

それでも車でアクセスしたいという方は、近隣の有料駐車場を利用することになります。

収容台数の多い駐車場5選

東大寺に近く、収容台数の多い有料駐車場を4つ、ピックアップしました。

収容台数の多い順にご紹介します。

いずれも早めの現地入りを目指すことをおすすめします。

- ① 奈良登大路自動車駐車場

- 地図

| 会場まで | 徒歩 約8分 |

| 営業時間 | 6:00〜22:00(出庫は24時間可能) |

| 住所 | 奈良県奈良市登大路町80 |

| 収容台数 | 275台 |

| 最大料金 | 平日:1,500円/1日(入庫後1時間無料) 休日:1,500円/1日 |

- ② タイムズならまち

- 地図

| 会場まで | 徒歩 約19分(約1.6km) |

| 営業時間 | 24時間 |

| 住所 | 奈良県奈良市高畑町1120 |

| 収容台数 | 132台 |

| 最大料金 | 平日:700円/1日(24時まで) 土日祝:1,800円/1日(24時まで) |

- ③ L PARK興福寺前第2

- 地図

| 会場まで | 徒歩 約16分(約1.3km) |

| 営業時間 | 24時間 |

| 住所 | 奈良県奈良市高畑町1112 |

| 収容台数 | 38台 |

| 最大料金 | 平日:400円/12時間 土日祝:1,500円/5時間 |

- ④ 三井のリパーク今小路

- 地図

| 会場まで | 徒歩 約8分(約700m) |

| 営業時間 | 24時間 |

| 住所 | 奈良県奈良市今小路町61-1 |

| 収容台数 | 38台 |

| 最大料金 | 平日:500円/1日(24時まで) 土日祝:700円/1日(24時まで) |

交通規制について

東大寺のお水取りでは、3月12日のみ、東大寺の周辺付近の道路(369号線)・奈良公園周辺を中心に、交通規制がかかります。

規制時間は17:00頃~21:00頃まで。

その時間帯は車での進入が出来なくなりますので、現地の誘導員の指示に従って行動するようにして下さい。

おわりに

粛々と行われる荘厳な水と火の祭典は、ダイナミックで神秘的ですね。

奈良の伝統に思いを馳せながら、春の訪れを感じ取ってみるのもいいですね。

ぜひ当日は防寒対策をして、楽しんで来てくださいね!