東京の日本橋にある「宝田恵比寿神社」周辺で、今年も「べったら市」が開催されます。

名物のべったら漬けをはじめ、七味、飴細工などを売る500店舗もの露店が立ち並び、いつもはビルが立ち並ぶオフィス街ががらりと変身します!

今回は江戸年中行事のひとつ「日本橋べったら市」をご紹介します。

日本橋べったら市とは?

出典;http://www.niitakaya.co.jp

日本橋大伝馬町で毎年10月20日と21日に行われる「日本橋べったら市」は、東京の秋を代表する伝統行事です。

祭りの中心となるのは、宝田恵比寿神社の例祭。周辺の通りにはおよそ500軒もの露店が並び、普段はオフィス街として知られる町の景色が、一気に祭り一色へと変わります。

この市の名物といえば「べったら漬け」。

大根を麹に漬けた素朴で甘みのある味わいは、江戸時代から人々に愛されてきました。麹が大根に“べったり”と付いている様子からその名がついたと言われ、江戸っ子らしい感覚や洒落っ気を伝えています。

日が暮れると、祭りの空気はいっそう華やかになります。

宝田恵比寿神社の大提灯や、周囲に灯る約1500の提灯が柔らかい光で通りを照らし出し、昼間の賑わいとは違う幻想的な景色を作り出します。太鼓や笛の音が秋風に乗って響き、人々の笑い声と溶け合う夜の雰囲気は、都会にいながらどこか江戸の面影を感じさせます。

祭りの2日間には、神輿の練り歩きや盆踊りなども行われ、会社帰りの人々や家族連れ、国内外の観光客まで、毎年およそ10万人が訪れます。

「日本橋べったら市」は、秋の訪れを告げる東京の風物詩として、そして江戸の文化を今に伝える祭りとして、今も変わらず人々に親しまれています。

日本橋べったら市の歴史

日本橋本町の宝田恵比寿神社では、江戸時代中期から毎年10月20日に「恵比寿講」が行われていました。

商家が恵比寿神をまつり、親しい人を招いて商売繁盛を祝う行事で、その前日には供え物や縁起物を求める参拝客が集まり、自然と市が立ったといわれています。

当時の市には、大黒様や神棚飾り、恵比寿の打ち出の小槌、切山椒など、繁盛と福徳を願う品々が並び、大いに賑わいました。

中でも人気を集めたのが「べったら漬け」です。

大根を麹に漬け込んだ素朴でやさしい甘みの味わいが人々に喜ばれ、やがて市自体が「べったら市」と呼ばれるようになったほどでした。これは、べったら漬けが庶民の生活に深く根づき、愛され続けてきた証といえます。

現在も「日本橋べったら市」は東京の秋を彩る行事として受け継がれています。宝田恵比寿神社を中心に多くの露店が立ち並び、参拝客や観光客で活気にあふれます。

100年以上の時を経た今も、揺れる提灯の灯りとべったら漬けの独特の風味は、江戸の暮らしの記憶を現代に伝え続けています。

2025年 日本橋べったら市の日程・開催時間など

今年の日本橋べったら市は、

10月19日(日) ~ 20日(月)の2日間行われます。

お祭りの簡単な情報をまとめました。

| 日本橋べったら市(2025年) | |

|---|---|

| 日程 | 2025年10月19日(日)・ 20日(月)※毎年同日 |

| 開催時間 | 12:00~21:00 |

| 開催場所 | 宝田恵比寿神社とその周辺 |

| 料金 | 無料 |

| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-10-11 |

| お問合せ | 090-4674-7071 (日本橋恵比寿講べったら市保存会) |

| 公式HP | 日本橋江戸屋 |

| 駐車場 | なし(近隣の有料駐車場を利用) |

▼会場周辺(宝田恵比寿神社)の地図はこちらです。

雨天時の場合は?

雨天決行です。お天気が不安定な場合は雨具を持って行きましょう。

荒天の場合は、開催の判断が変わる可能性もありますので、お天気によってお出かけ前にお問い合わせください。

問い合わせTEL:090-4674-7071(日本橋恵比寿講べったら市保存会)

日本橋べったら市の見どころは?

ここからは、日本橋べったら市の見どころをご案内します。

まずは臨場感たっぷりの動画で、その雰囲気をご覧ください。

べったら漬けの食べ比べ

出典;https://twitter.com

べったら市の大きな魅力のひとつが、ずらりと並ぶ露店。

その数は500軒を超えますが、中でも訪れる人々の目を引くのは、名物「べったら漬け」を売るお店です。

およそ30軒が軒を連ね、それぞれ甘みや香り、歯ごたえに違いがあり、人々は試食をしながら“お気に入りの味”を探し歩きます。

食べ比べのポイントのひとつが、「皮なし」と「皮付き」です。

出典;https://www.travel.co.jp

- 皮なし

定番の食べ方で、パリッとした歯ごたえとみずみずしさが特徴。自然な甘みが広がり、子どもから大人まで親しみやすい優しい味わいです。 - 皮付き

漬け込みに倍の時間をかけるため、大根の旨みがしっかりと残ります。噛むほどにポリポリとした食感が楽しめ、麹の香りもより濃厚。通好みといえる深い味わいです。

ぜひ歩きながら、「皮付き」と「皮なし」、両方を味わってみてくださいね!

「東京新高屋」のべったら漬け

出典;http://www.niitakaya.co.jp

べったら漬けの露店の中でも、ひときわ名を馳せるのが老舗『東京新高屋』です。

創業から八十余年――。磨き抜かれた技と伝統を背負い、今では宮内庁御用達という栄誉を受けた、まさに名店中の名店。

口に含めば、まず広がるのは品のある甘さ。続いて麹の豊かな香りがふわりと立ち上がり、最後には歯ざわりの小気味よい切れ味が駆け抜ける。

その一瞬一瞬の調和こそ、長年べったら漬けの真髄を極めてきた老舗だからこそ生み出せる“至高の味”といえるでしょう。

食にうるさい著名人からも「これぞ真のべったら漬け」と称賛を浴びる逸品。

東京新高屋の存在は、日本橋べったら市における最大の華であり、訪れた者を必ず虜にします。

もしこの秋、べったら市を歩くなら――。

ぜひ足を止め、伝統が織りなすその味わいを、舌と心に刻んでみてはいかがでしょうか。

地元名店の限定屋台

出典;https://4travel.jp

日本橋べったら市の楽しみは、名物である「べったら漬け」だけではありません。

もうひとつの大きな魅力は、この日限定で味わえる日本橋界隈の名店による特別なグルメです。

江戸の城下町として栄えた日本橋には、長い歴史を持つ老舗が数多く残っています。

人形町の洋食の名店「小春軒」、粕漬けの名処「魚久」、すき焼きの名店「今半」、日本橋の老舗うなぎ店「伊勢定」、創業三百年を数える仕出し割烹「魚十」、そして広く知られるカステラの「文明堂」など、いずれも歴史と伝統を誇る名店です。

それぞれがべったら市のために工夫を凝らした一品を並べるため、会場は提灯の灯りに包まれながら、多彩な味わいで彩られます。

夜風に漂う香ばしい匂いに誘われ、訪れた人々はひと口ごとに「ここでしか味わえない特別な味」を楽しむことができます。

食欲の秋をいっそう際立たせる贅沢な味わいは、多くの来場者を魅了し、祭り全体の熱気を高めています。

こうした名店の味わいに触れられることも、べったら市が人々に愛され続ける理由のひとつとなっています。

べったら市の楽しみ方は自由

かつてこの界隈は、昼間こそビジネス街としてにぎわいを見せていたものの、夜になれば人影もまばらになり、静けさが広がっていました。

しかし時代の移り変わりとともに周囲にはマンションが建ち並び、暮らす人の数も増えたことで、街の風景は少しずつ変化していきます。

その姿は「べったら市」にも表れています。

老舗の味を求めて立ち寄る人々に加え、今では屋台を巡りながら親子で笑顔を交わす姿や、小さな子どもを連れた母親、友人同士やカップルなど、幅広い世代の人々が夜の通りを楽しむようになりました。

日が暮れる頃には、仕事を終えた会社員も加わり、お土産を手に露店を見て回ります。沿道の企業が駐車場や倉庫を開放し、そこでは仲間同士で集って飲食を楽しむ様子も見られ、まるで都会版の「お花見」のような賑わいです。

さらに、勇ましく練り歩く神輿や響きわたる盆踊りの音色が祭りを盛り上げます。神社に隣接する「BETTARA STAND 日本橋」でも各種イベントが行われ、街全体が祭り一色に染まっていきます。

秋らしい涼しさを感じる夜、日本橋の街を歩けば、かつての静まり返った雰囲気はなく、代わりに季節を祝う歓声と灯りが華やかに広がります。

「日本橋べったら市」は、東京の秋の風情を味わいながら、人々が世代を超えて集い賑わう場として、今も多くの人に親しまれています。

日本橋べったら市の値段の相場は?

べったら市の屋台で売っているべったら漬け。その気になるお値段の相場です。

相場は1本あたりおおよそ 1,200円~1,500円程度となっています。

屋台によっては100g単位で価格が掲示されていますが、実際には丸ごと1本での販売が多いようです。

一方で、ハーフサイズを500円前後で提供しているお店もあり、少量から気軽に試せるのも魅力のひとつです。

購入を検討する際は、試食できる屋台もありますので、味を確かめてから希望を伝えてみると安心です。

なお、べったら漬けはたくあんのような保存性はなく、日持ちがあまり長くありません。

そのため、お祭りの熱気に押されてつい買い過ぎてしまわないよう、食べきれる量を見極めて購入することをおすすめします。

べったら漬けの持ち帰り方

麹の匂いには、甘さの中につんとした酸っぱさも含まれていて個性的です。

べったら漬けを購入したら、帰りの電車の中で「あ、あの人べったら市に行ったんだね」と周囲の人が気付くかもしれない、そんな主張のある匂いです。

もし気になる方は、ジップロックなどの密封袋を持っていかれるといいでしょう。

出典;https://www.facebook.com

また、大伝馬本町通りに「日本橋郵便局」が外に臨時テントを出していますので、そこから「ゆうパック」で全国配送もできます。

持ち歩きに困らないよう真空パックで販売されているお店もありますので、敢えてそちらを購入するのもおすすめです。

「べったら」の名前の由来話

「べったら漬け」という名前の起こりには、いくつかの説が伝わっています。

もっとも広く知られているのは、大根の表面にまぶされた麹が“べったり”と付いていることからきた、という説。短く単純ですが、江戸っ子らしい感覚がよく表れていますね。

ほかにも、べったら市のにぎわいで通りは人があふれ、足元が泥で“べたべた”になった様子を由来とする説や、「福がべったり付く」という縁起の良い言い伝えも残されています。

さらに、祭りの雑踏で若者たちが「べったらだ、べったらだ」と冷やかしながら、参詣の女性の着物の裾にわざと漬け汁をこすりつけていた――そんな人間味あふれる逸話も伝わっています。当時の宝田恵比寿神社の案内書にまで、これを由来と記したものがあったといわれます。

どの説も、少し滑稽で、少し粋。まさに江戸の人々の笑いや洒落っ気が込められた呼び名だといえますね!

べったら漬けを知ろう!

べったら漬けの名前は知っているけど、食べたことがない、という方も多いのではないでしょうか。

同じ大根漬けの代表格である「たくあん」と比べても、その漬け方や風味、栄養には大きな違いがあります。

ここでは、べったら漬けならではの味わいや特徴、さらに意外な健康効果についてもご紹介いたします。

べったら漬けとは?

べったら漬けは、大根を麹で漬け込んだ東京の代表的な漬物です。

作り方は、まず大根を塩漬けし、その後に砂糖(水飴)、米、米麹を加えて10日~15日ほど漬け込みます。

たくあんのように干して水分を抜くのではなく、生の大根をそのまま使うため、仕上がりの大根には約8割もの水分が残ります。

そのため、ひと口かじるとパリッとした歯ごたえとともに、みずみずしい汁気がじゅわっと広がります。

厚めに切って豪快に食べるのが、べったら漬けならではの魅力です。

味わいは、漬物に多い強い塩気とは異なり、ほんのりとした甘みとやさしい酸味がバランスよく重なり合います。

さらに米麹特有の香りがふんわりと鼻を抜け、ご飯にも日本酒にもよく合う万能さが特徴です。

その歴史は古く、第十五代将軍・徳川慶喜をはじめ、昭和天皇も楽しまれたと伝えられるほど。江戸の庶民の味から御所の食卓まで、時代を超えて愛されてきた漬物といえます。

旬はちょうど秋。新米が炊き上がる頃、脂ののった秋刀魚と並べれば相性抜群。

大根の瑞々しさと秋の味覚が響き合い、食卓に季節の物語を生み出してくれます。

べったら漬けの健康効果

べったら漬けは、米麹を使って仕込まれる「発酵食品」です。

米麹に含まれる「オリゴ糖」は腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えることで免疫細胞を活性化し、体の健康維持に役立ちます。

発酵の過程で多くのビタミン類も生成されるため、新陳代謝を促して肌を健やかに保つほか、脂肪の燃焼や疲労回復を助ける効果も期待できます。

さらに、麹に含まれる「コウジ酸」にはメラニンの生成を抑える作用があり、シミやくすみの予防にもうれしい働きをしてくれます。

また、べったら漬けには消化を助ける酵素が豊富に含まれており、栄養の分解・吸収をスムーズにしてくれます。

これらの酵素は加熱によって失われやすいのですが、べったら漬けは“生”でいただけるため、その力をそのまま体に取り入れることができます。

べったら漬けの食べ方

出典;https://kurelife.jp

べったら漬けの表面についた米麹の粒が気になるという方もいるかもしれません。

しかし、基本的には洗い流す必要はありません。

麹には栄養や旨みが含まれており、水で洗ってしまうとその風味まで損なわれてしまうからです。

どうしても麹の粒が気になる場合は、水で洗うのではなく、手でやさしく撫でるように取り除く程度で十分です。

そのまま口にしても問題はありませんので、自然な風味をぜひ楽しんでみてくださいね。

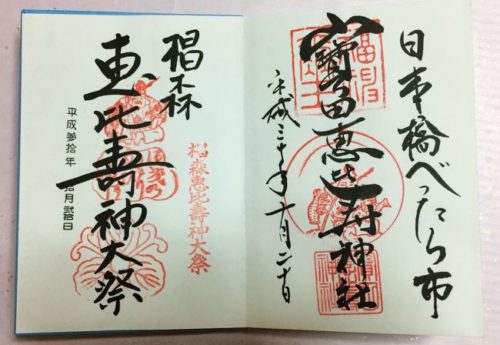

宝田恵比寿神社「御朱印」のもらい方

出典;https://4travel.jp

近年、御朱印を集めている方も多いですね。

御朱印とは、神社やお寺に参拝した証として授与されるものです。

「日本橋七福神めぐり」の一社である宝田恵比寿神社でも御朱印をいただくことができます。

ただし、普段は無人の小さな神社で社務所もありません。

そのため御朱印を授与していただけるのは限られた期間のみで、毎年 元旦から1月7日まで と、そして 日本橋べったら市の開催期間中 に限られます。

なお、べったら市の時期には「日本橋べったら市」の文字が入った特別な御朱印を頂くことができます。

神社自体はとても小さいため、べったら市の賑わいの中では場所がわかりにくいかもしれません。

出典;https://www.timeout.jp

そんなときは、上の写真のように、道路に掲げられた大きな提灯を目印にすると見つけやすいでしょう。

また、近隣の「椙森神社」でもべったら市にあわせて限定御朱印が授与されます。

宝田恵比寿神社から人形町駅方向へ徒歩4分ほどの距離ですので、あわせて参拝してみるのもおすすめです。

さらに、「新しい御朱印帳を用意したい」という方は、老舗の和紙専門店「小津和紙」に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

上質な和紙を使った、おしゃれで個性的な御朱印帳が揃っています。

アクセス・駐車場について

日本橋べったら市へのアクセス方法をご紹介します。

電車の場合

日本橋べったら市には、電車でのアクセスが最も便利です。

出典;http://www.niitakaya.co.jp

画像クリックで拡大します

車の場合(駐車場について)

日本橋べったら市には専用の駐車場は用意されていないため、特別な理由がない限り公共交通機関によるアクセスをおすすめします。

どうしてもお車を利用したい場合は、近隣の有料駐車場を利用することになります。

近隣の有料駐車場

日本橋べったら市の会場周辺には、有料駐車場が複数点在しています。

ただしいずれも収容台数が少なく、会場周辺は混雑しますので、余裕を持ってお早めの現地入りを目指すことをおすすめします。

おわりに

賑わう路地、華やぐ露店、街角に漂う麹の甘い香り。

日本橋べったら市は、深まりゆく秋の豊かさを感じる東京の秋の風物詩です。

今年の秋は日本橋に行って、江戸の粋な文化が息づく伝統の味を、楽しんで来てくださいね。